En este capítulo visitaremos las siguientes lecturas:

Zardetto, Carol. El discurso del loco. Guatemala: F&G editores, 2009. ISBN: 978-99939-951-0-4.

Munguía, Alejandra. Cartas al yeti. Tegucigalpa: Nautilus Editores, 2021. ISBN: 978-84-09-32011-0.

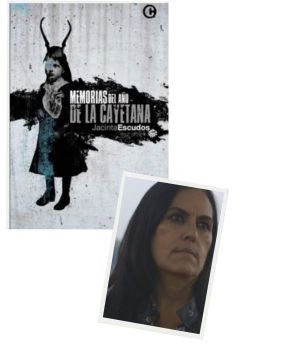

Escudos, Jacinta. Memorias del año de la cayetana. Guatemala: Catafixia, 2019. ISBN: 978-9929-591-60-8.

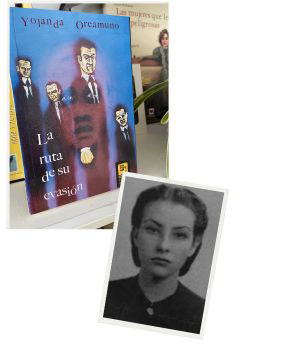

Oreamuno, Yolanda. La ruta de su evasión. Guatemala: Editorial cultura, 2022. ISBN: 978-99929-774-84-1.

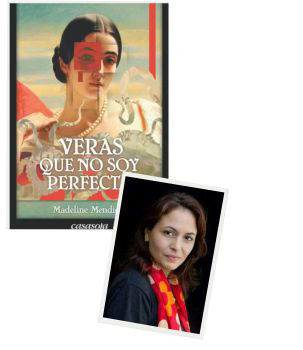

Madeline Mendieta.Verás que no soy perfecta. Massachusetts: Casasola editores, 2021. ISBN: 978-1942369554.

Centroamérica ha venido evolucionando de una cultura de guerra a una de paz; y de una cultura de paz a una cultura democrática, tratando de aumentar y mejorar sus niveles de desarrollo humano sostenible. Tras décadas de enfrentamiento militar y violencia en la mayoría de los países centroamericanos, gobiernos y organizaciones civiles han unido esfuerzos en superar las brechas sociales que han causado estos años de enfrentamientos. Sin embargo, la democracia y especialmente los derechos humanos continúan enfrentando grandes desafíos que impiden alcanzar avances significativos. Una de las mayores limitaciones para el desarrollo en Centroamérica es la pobreza, en parte asociada tanto a vergonzosos niveles de corrupción como a la desigualdad en los ingresos y en la distribución de la riqueza.

Centroamérica es una región cruelmente desigual, siendo las comunidades rurales, los grupos indígenas y las mujeres los que se llevan la peor parte. Y la existencia de desigualdades, ya sean por razones de etnia, género, territorio o edad, han generado una realidad precaria y polarizada en la región, que da lugar a múltiples violencias. Para las mujeres esta situación se complejiza, ya que, en pleno siglo XXI persisten expresiones de discriminación y sexismo que perpetúan el peso de las tradiciones que marcan los contextos familiares, sociales, económicos, políticos, culturales y de género. Sin embargo, paulatinamente los esfuerzos de estrechar las brechas sociales van dando su fruto, especialmente en el campo literario.

Centroamérica es una comunidad de comunidades interliterarias, que comparten algunos fenómenos y procesos literarios similares claves para la vida cultural de la región. Sus literaturas van tejiendo iniciativas y redes que permiten tanto reflexionar sobre las condiciones de opresión que impactan la vida de las mujeres, como desarrollar nuevas propuestas identitarias que están resquebrajando los aún presentes mandatos de sumisión en la actual sociedad centroamericana.

La escritora, inspirada en la magia de las artes adivinatorias, reúne 21 cuentos inspirados en cada arcano mayor del Tarot: el Mago, la Sacerdotisa, la Emperatriz, el Emperador, el Hierofante, la templanza, La muerte, El ermitaño hasta finalizar con el discurso del loco. La autora recogió los arquetipos que hay en cada una de ellas y los usó para dar vida a los personajes y construir los ambientes de cada uno de los cuentos en el libro. Se propuso plasmar en su prosa la diversidad de la humanidad, confiriendo a cada relato protagonistas de diferentes culturas, ubicados en países y épocas distintos.

Ella emprende esa excursión a sí misma, como un viaje a extremos, como un exorcismo literario, como un peregrinaje a su yo recóndito e inconfeso. El itinerario no salta a la vista sino hasta que concatenamos cada historia con las otras. El arcano mayor del Mago se relaciona con una oficinista decepcionada y temerosa de quedar en ridículo, La Emperatriz con un pescador que no conoce a su hija sino hasta los diez años y el arcano de La Rueda de la Fortuna se trata de Pu Yi, el último emperador de la China, en tanto La Justicia es la historia de un joven del siglo XVI que conoció a Rabelais, mientras La Luna habla de una empleada indígena.

Estos cuentos del Tarot se insertan en la vida desde el primer capítulo, pero van preparando la muerte, simbólica, y luego real, para terminar, regresando a la vida y a una especie de reconciliación, tan trabajosa, tan llena de azares y de deseos inconscientes, como llena de luces y repentinas conexiones con nuestra capacidad de asombro. Los arcanos plantean de forma caprichosa diferentes circunstancias, escenarios y vivencias sumergiéndonos en las reacciones, conductas y comportamientos humanos, sus lecciones y aprendizajes.

Cartas al Yeti es un poemario epistolar en el que cada poema presenta un desafío que dificulta la liberación de las ataduras creadas por una relación que llegó a herir profundamente a la poeta. Y a pesar de ello, Alejandra Munguía, en el trascurso de esos nueve días de letanía, logra olvidar aun cuando sigue rodeada de memorias de una vida compartida: el cenicero crema; los recuerdos entre sábanas; la taza/ con el tatuaje de [sus] labios. En palabras de Janet N. Gold, profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos, autora de varios libros y ensayos sobre literatura y cultura centroamericana y prologuista del poemario Cartas al Yeti, afirma que la primera vez que lo leyó, descubrió una historia de amor y desamor, el fin de una relación que antes era un compromiso, un convivir y el compartir de las grandes y pequeñas cosas y rutinas de la vida. Sintió el lamento por la pérdida de una ilusión, y a la vez, percibió la voluntad de renacer.

Con este poemario Alejandra recrea su paso por ese proceso de curarse del pasado para poder vivir, crecer y amar de nuevo. La poeta da constancia de ese viaje de aprendizaje, descubrimiento y transformación en esa serie de cartas / poemas dirigidos a su Yeti, figura de proporciones legendarias que le podría hacer daño igual que salvarla. No es fácil enfrentarse a un Yeti que representa el vacío de una ausencia, pero la poeta decide tomar las riendas del camino de la autosanación mediante poemas enviados desde varias paradas en su viaje a la autodeterminación. Poemas que expresan su verdad para sí misma, y con sus depuradas imágenes y su honestidad, la poeta Alejandra logra, no enfrentar y conquistar al monstruo, sino que lo convierte en amigo, cómplice y poesía.

Esta obra también es conocida por el título A-B-Sudario. Es una obra arriesgada que, en palabras de la propia autora, señala que su trabajo no consiste en complacer a los lectores. Ella simplemente se limita a seguir su propio proceso de desarrollo como escritora.

Escrito con un estilo experimental caracterizado por el uso de minúsculas, la mezcla de tiempos, el lenguaje, los juegos de palabra y hasta ciudades con nombres en clave, y estructurada de tal forma que la misma autora confiesa que redactarla fue más fácil que unir todas las piezas del rompecabezas. La historia, los personajes, la trama, el nudo, el clímax, y la imagen final que el rompecabezas nos presenta una vez está armado, genera controversia entre sus lectores.

La autora centra la historia en Cayetana, una mujer excepcional, que cuenta la vorágine en la que su vida se ha convertido. Cayetana es una mujer que vive sola a los treinta y tantos años, quiere escribir un libro y se encierra durante un tiempo a hacerlo, y está tan empeñada en ello que no desea perder el tiempo en banalidades. Jacinta Escudos nos revela, a través de Cayetana, cuestionamientos profundos sobre la precariedad y fragilidad de la vida contemporánea, cuyo significado se encuentra en lo cotidiano.

Lo fascinante nos llega desde el lenguaje, o más específicamente, por el jugueteo constante con el lenguaje: A veces cargado de metáforas y reflexiones mordaces, a veces de diálogos que pretenden quemarlo todo. A los puristas del idioma español le sobrarán motivos para no acercarse demasiado: Jacinta y Cayetana inventan su propio lenguaje, sus propias reglas y su propia manera de utilizarlo.

La escritura del yo que Escudos despliega nos lleva a los lugares íntimos, aquellos en que se es sin convenciones sociales y sin imposturas. Sin embargo, su escritura pone de manifiesto la tensión existente entre lo que define los límites de lo público y lo privado, y aquello que determina lo que se puede sentir y por tanto lo que constituye la subjetividad.

La ruta de su evasión, construida en 23 capítulos, entreteje historias de personajes con hilos narrativos que se entrelazan a partir de la relación de parentesco o la convivencia de los personajes dentro de un espacio limitado como lo es la casa. Su secuencia narrativa no es totalmente lineal, viéndose interrumpida por las reiteradas analepsis, regresiones y el entrecruzamiento de las historias que introduce Teresa. De hecho, Teresa tiene un papel fundamental en la unidad de la obra, ya que, es el hilo conductor, junto a la omnisciente voz narradora.

Este personaje, Teresa quien, con su fracaso de vida, representa el estereotipo de mujer costarricense, y por extensión, centroamericana, sumisa, desprovista de personalidad y marginada, reducida a la frialdad de su marido, incluso durante su juventud, "soportaba paciente, hermética, indiferente, inalterable" por su sueño que era construir una casa para sus hijos.

Yolanda Oreamuno da forma a las folletinescas historias de vida, hilvanando los acontecimientos divididos en grupos de personajes: habla acerca de Teresa y la relación de Aurora con esta, por otro lado, se dedica a sondear la relación de Aurora con Gabriel, luego la situación entre Teresa, Esteban y Vasco, y así. Todos llevan un peso propio. Una novela que de una u otra forma es autorreferencial, íntima y confesional, donde la autora es también todos los personajes, con sus contradicciones, sus arrebatos y sus necedades. La propia escritora afirmó verse reflejada en el cuerpo vulgar de Aurora, una mujercita desorbitada que busca el nombre de su padre durante una vida entera, para explicarse las anormalidades de su propio carácter. Recordemos que Yolanda Oreamuno no llegó a conocer a su padre pues este falleció cuando ella aún no había cumplido el año de edad.

Este poemario aborda temáticas de la experiencia amorosa y los recuerdos de infancia.

Organizado en tres partes, en la primera titulada “Errótica” establece un universo poético donde el amor es libre y vital. En esta sección destaca la agencia del cuerpo femenino, reafirmando su espacio y poder. Los poemas se vuelven progresivamente más explícitos en su expresión erótica. En la segunda parte, Pachas y mamelucos, Mendieta explora la experiencia femenina desde la infancia hasta la maternidad. En el poema Jugando a la mamá» contrasta la idealización infantil de la maternidad con las realidades y desafíos del ser madre, destacando las presiones culturales y las dificultades socioeconómicas que enfrentan muchas mujeres al asumir este rol. La tercera sección, «¿Dónde estás, papá?», se enfoca en las relaciones filiales, especialmente en la figura del padre ausente. Esta sección transmite la sensación de abandono y la carga emocional de llevar su apellido sin el apoyo paterno.

Verás que no soy perfecta es un recorrido por los laberintos emocionales y poéticos de Mendieta, destacando su habilidad para entrelazar lo erótico, lo maternal y lo filial. La obra se posiciona en el panorama literario como una reafirmación de las voces femeninas en la poesía, planteando las experiencias de las mujeres, vistas desde una perspectiva genuinamente femenina.

Nuestros podcasts emociones entre líneas y centroamérica entre líneas se nutren de la intensidad de las literaturas de las escritoras centroamericanas y se inspiran en el trabajo que realiza la Red de Investigación de las Literaturas de Mujeres de América Central, conocida por sus siglas, RILMAC. Esta es una iniciativa que busca visibilizar, investigar y difundir las obras de escritoras de la región centroamericana.

RILMAC se enfoca en promover la literatura escrita por mujeres, destacando su importancia y contribuyendo al reconocimiento de sus obras en un contexto literario más amplio. Esta fue fundada en el marco del Primer Encuentro Centroamericano de Escritura de Mujeres “Ojo de cuervo”, celebrado en El Salvador en 2019 con la misión de estimular la solidaridad investigativa y compartir información sobre crítica literaria feminista y estudios que se ocupan de las literaturas escritas por mujeres, así como incentivar los nexos productivos entre personas investigadoras que viven en Centroamérica y centroamericanistas que viven y trabajan fuera de la región. A través de esta red, se llevan a cabo actividades como conferencias, publicaciones y encuentros que facilitan el intercambio académico y cultural entre investigadores, escritoras y lectores interesados en las literaturas de mujeres de la región.

De los proyectos que la red impulsa, mencionaremos la editorial Ojo de cuervo cuyo objetivo es la publicación de literatura escrita por mujeres centroamericanas; el Encuentro Centroamericano de Escritura de mujeres Ojo de cuervo, que nace con el objetivo de crear un espacio de reflexión y difusión del pensamiento ejercido por mujeres centroamericanas, abarcando diferentes áreas de la cultura y la escritura y cuya segunda edición se llevó a cabo en 2021 en Costa Rica y la tercera, en el Salvador en 2024; y Sororales, una red de escritoras de centroamericanas en la que el apoyo mutuo, y no la competencia, es el motor de su membresía. Y la revista Alharaca, un espacio de difusión de textos de escritoras de la región tales como cuentos, poemas, ensayos literarios, reseñas, microrrelatos, testimonios, crónicas, entre otras.

En emociones entre líneas estamos enamorados del imaginario literario de Centroamérica. Este podcast está hermanado con los ya publicados Escenarios entre líneas: Narrativas selváticas de Centroamérica, Leyendas oscuras de Centroamérica, Lecturas arcanas centroamericanas, Letras centroamericanas reunidas y Poetas centroamericanas, aquí ahora, así como con el próximo por publicar Narrativas fabulosas centroamericanas y Las Centroamericanas revisitadas.

Si está interesado en escucharlo, nuestros pods están disponibles en las principales plataformas de podcasts entre ellas Apple Podcast, Spotify, Ivoox y en nuestro sitio web labiblioteca.org.

Queremos aprovechar este pod, Las centroamericanas como marco libresco para invitarles a escuchar nuestro podcast Centroamérica entre líneas. Este es blogcast sobre narrativas, poéticas y escritores del istmo centroamericano. Cada dos semanas abrimos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua que, al igual que los paseos literarios del podcast emociones entre líneas, forma parte del imaginario de labiblioteca, café de libros.

Fuentes consultadas:

Red de investigación de las literaturas de mujeres de América central (2025). En: RILMAC. Recuperado de: enlace

López, Gisela (2023). Poesía feminista en Centroamérica: un recuento de mujeres con voz propia. En: Miradas moradas (17 de abril). Recuperado de: enlace

Chacón Gutiérrez, Albino (2021). Escritura de mujeres y memoria en la literatura centroamericana. En: Boletín de la Academia Costarricense de la Lengua (año XVI, pp.: 105-121). Recuperado de: enlace

Escritoras centroamericanas que tenés que conocer (2019). En: Prensa comunitaria (20 de abril). Recuperado de: enlace

Meza Márquez, Consuelo (2021). Panorama de la narrativa de mujeres centroamericanas. En: Carátula 124, febrero). Recuperado de: enlace

Tejiendo Centroamérica: Relatos y Ficciones de Escritoras Centroamericanas (2021). En: Radio Jornalera (16 de junio). Recuperado de: enlace

Mujeres centroamericanas: autorías y escrituras dispersas en lo global, 1890-1980 (2021). En: Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica, revista Lectora no. 27, noviembre). Recuperado de: enlace

Presentación del libro: Mujeres al centro: Relatos y ficciones de escritoras centroamericanas (2020). En: Filgua virtual 2020 (2 de diciembre). Recuperado de: enlace

Sororales: Directorio de escritoras centroamericanas

Presentación en el marco de FILGUA virtual 2021 por parte de RILMAC, Red de investigación de las literaturas de mujeres de América Central.

Share this post